EL PIE Y LOS CRUCIFICADOS DE SEVILLA

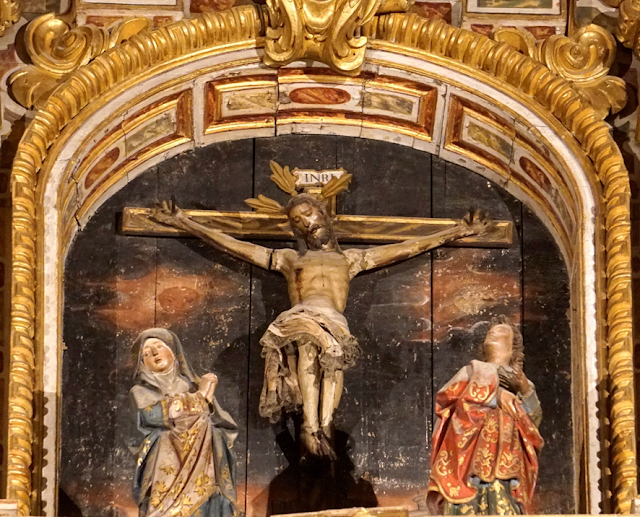

Cristo del Amor.

Hermandad del Santísimo Amor de

Cristo, Madre de Dios del Socorro y Santiago Apóstol, de Sevilla se

funda en el año 1508 en la Iglesia de Santiago el Mayor para atender y

prestar socorro a los presos, que seguramente serían muy numerosos en esas fechas

en Sevilla, por ser la vía de entrada y salida a las Indias. Al ser instituida en la iglesia

de Santiago el Mayor su titular sería el apóstol Santiago.

Simultáneamente, en

la segunda mitad del siglo xvi,

el gremio de medidores de la Alhondiga creó la Hermandad de la Sagrada

Entrada en Jerusalén con sede en un hospital propio del gremio, que

probablemente estaba situadoen la collación de San Román, en la calle Sol.

En el año 1618, por la reducción

de hospitales ordenada por cardenal Rodrigo de Castro Osorio, coinciden ambas

hermandades en la iglesia de los Terceros, y se fusionan el 23 de marzo de ese

mismo año.

Durante la

Revolución del 68 residía en la antigua parroquia de san Miguel y por problemas

económicos llegó

a sacar imágenes y enseres a subasta pública siendo adquiridos por una hermana

que los devolvería posteriormente a la propia Hermandad.

En ese mismo siglo pasaría por

otras sedes en la Iglesia de san Pedro y en la de santa Catalina y finalmente

en 1967 encuentra nueva sede en la Iglesia del Salvador.

Posee el título de “Primitiva” por ser la primera hermandad de Sevilla a la que se le

concedió el título de “Archicofradía

Pontificia”, y este título de “Archicofradía Pontificia” le fue

concedido por el papa León XII, por Bula del 3 de febrero de 1824. El

título de “Real” le

fue otorgado por el rey Fernando VII por Real Orden del 8 de agosto

de 1820.

Se tiene

constancia documental que D. Juan Francisco de Alvarado, mayordomo de esta

recién fusionada Hermandad de la Sagrada Entrada en Jerusalén y del Amor de

Cristo, contrató al maestro escultor y arquitecto Juan de Mesa y Velasco el día

13 de mayo de 1618, para la ejecución de una imagen de Cristo crucificado con

las siguientes características: “de largo dos varas, antes más que

menos, medido desde el calcañal del pie hasta la punta del cabello”. Se

especifica que ha de tallarse en madera de cedro, mientras la cruz lo sería de

roble borne.

La talla fue contratada junto con

la hechura de una Dolorosa,

quedando constancia de que ambas imágenes fueron recibidas por la Hermandad el

día 4 de junio de 1620, pues se otorgó carta de

pago cuando el escultor hizo entrega de las imágenes y el precio estipulado se concretó en “mil reales, que valen

treinta y cuatro mil maravedises”.

Se hizo constar

en escritura notarial que la haría "Por mi persona sin que en ella

pueda entrar oficial alguno…".

En el último párrafo del contrato se dice textualmente: “ Y en esta manera y según dicho es me obligo a haser la dicha obra por mi persona sin que en ella pueda entrar official alguno y de la comensar desde el dicho dia y no alsar la mano della hasta la tener acabada en toda perfesion y si ansi no lo hiziere y cunpliere o la dicha obra que yo hiziere no saliere a su satisfacion dexo en elesion y boluntad de los dicho y de cada uno ynsolidum que me pueda conpeler y apremiar por prision y todo rigor de derecho a que aga la dicha obra o que a mi costa se puedan consertar con otro maestro escultor y arquitecto que la haga, y por lo mas le costare de los dichos mil reales y por las costas y gastos que se le causaren me pueda executar en birtud desta escritura y juramento de los dichos y de cada un ynsolidun.- Sevilla, 13 de mayo de 1618″.

El

Cristo del Amor es la primera imagen de crucificado que realiza Juan de Mesa. Es

una talla de madera de cedro de 1,81 metros de altura, que representa a un Jesús muerto y con el pecho abierto tras la lanzad de Longinos.

Sin duda, Juan de Mesa se inspiró en el Cristo de la Clemencia que Juan Martínez Montañez talló para el oratorio del arcediano Vazquez de Leca, aunque realiza una serie de avances técnicos y estilísticos, Así, representa a un Cristo que se fija en el madero con solo tres clavos, en lugar de cuatro, quedando la figura por tanto inscrita en un perfecto triángulo. Al mismo tiempo se acentúa la encarnadura con claras manifestaciones de las hipostasis cadaverinas. Es una imagen muy realista, basada en sus estudios cadavéricos, destacando lo cuidado de su dibujo y el perfecto modelado.

La

policromía acentúa su expresividad si bien quedó algo

rebajada en la restauración realizada en el año 1900.

D.

José Hernández Díaz en su obra Juan de Mesa (1972)lo define: “Esta imagen de Cristo en la cruz es una de las obras más

interesantes e importantes del arte sevillano, titular de una cofradía de

penitencia. La primera impresión que recibe el comtemplador es impresionante,

por ser una figura imponente, con el dramatismo y monumentalidad del Laoconte-

sufrimientos inmensos corporales, mayores aún morales al ver sufrir y morir a

sus hijos- y en el acto el fiel cristiano ora al Santo Dios, Santo Fuerte,

Santo Inmortal.”

Santísimo Cristo del Amor

El rostro está tallado en un

prodigio de expresividad y composición, combinando con maestría los rasgos

realistas de un estudio anatómico sobre cadáveres con la serenidad que suaviza

el final del martirio. Las cejas fruncidas, los parpados cerrados y los labios

entreabiertos con gesto de dolor.

La corona de espinas se talla

directamente sobre la cabeza, como será ya habitual en Mesa, con una espina

atravesando la ceja izquierda.

El sudario forma una maraña laberíntica

y se ata en las dos caderas con abultados nudos laterales, que ya uso Ocampo en

el Cristo del Calvario.

Los pies se fijan con un solo

clavo con el pie derecho sobre el izquierdo.

La cruz actual es de 1827 y la

antigua se guarda en la capilla de la Virgen Milagrosa de la iglesia del Salvador.

Procesiona en una

canastilla tallada por Francisco Ruiz Gijón en 1694.

En 1981 José Luis Rivero-Carrera resanó y reforzó los ensambles y el elemento

posterior de sujeción a la cruz.

En el estudio realizado por el IAPH en 2021, se confirmó que la imagen “no presenta problemas de gravedad” en sus estructuras y que el “principal problema de conservación se encuentra en los estratos polícramos”.

Luz

ultravioleta sobre el Cristo del Amor IAPH / EUGENIO

FERNÑANDEZ RUIZ

Luz

ultravioleta que muestra el estado del Cristo del Amor IAPH

- EUGENIO FERNÁNDEZ

Radiografía

del Cristo del Amor IAPH - EUGENIO FERNÁNDEZ RUIZ

A los pies de la cruz del santísimo Cristo del

Amor aparece la figura de un pelicano obra realizada en el año 1694 por

Francisco Antonio Ruiz Gijón.

Cuenta la Leyenda medieval que

unas crías de pelícano hambrientas disputándose la comida hieren al padre, este

las golpea a su vez y las mata; tres días después llega la madre al nido

encontrando las crías muertas, se abre el pecho a picotazos y su sangre

esparcida sobre las avecillas le devuelve la vida. (Leyenda que aparece en los

bestiarios: “En la literatura medieval, colección de fábulas o leyendas

referentes a animales reales o quiméricos”)

Por ello, simbólicamente,

el amor es representado en iconografía con la imagen de un pelícano abriéndose

el pecho para alimentar a sus crías con su sangre y esta metáfora se aplica a

Cristo, que, con su sangre derramada, nos redime para la salvación. Por eso aparece

el pelícano a los pies de la cruz del Santísimo Cristo del Amor.

Igualmente,

el pelicano es símbolo de la muerte y de la Resurrección, pues al igual que las

crías del pelícano al tercer día resucitó.

Se cuenta la leyenda

del nombre del Amor: En la

iglesia de los Terceros, el hermano mayor de la Hermandad del Amor a Cristo y Socorro de María a los

encarcelados, y un grupo de cofrades

aguardaba impaciente la llegada de Juan de Mesa con la imagen del Cristo

encargado. El altar estaba preparado, la cruz huérfana de la imagen también, y

un pequeño tablado para alzar el crucificado.

Llegó el escultor con varios discípulos.

Traían envuelta la imagen tallada. Con mucho

cuidado y bajo la supervisión de Juan

de Mesa, se inició el proceso de colocación del Cristo en su altar. En un momento

dado, las cuerdas fallaron y el

Cristo estuvo a punto de caer al suelo y partirse. Uno de los discípulos, el más callado, pero también el

más increyente, lo tomó en sus brazos y, tras un movimiento vacilante que la

pudo hacer caer, se aferró fuertemente al Cristo, estrechando la cabeza del

nazareno contra su pecho.

Una vez

que el Cristo fue colocado sobre la cruz y, cuando el discípulo bajó, se

observó que una mancha de sangre teñía su camisa a la altura del pecho, pues una

espina de la corona del Cristo, en aquel abrazo, se había clavado en su pecho

apuntando al corazón.

El discípulo,

a pesar de su incredulidad, exclamó “¡Estoy herido de amor! Y los hermanos

cofrades, que allí se encontraban, exclamaron: ¡Santo Cristo del Amor!

El joven discípulo de Juan de Mesa –culmina así la leyenda–, trocó su incredulidad por el Amor de Cristo, abandonó los placeres terrenales e ingresó de fraile en el convento de los Terceros, y la imagen fue conocida como “Cristo del Amor”.

En la calle Villegas, frontero con la Cruz de las Culebras, bajo un tejaroz de madera, enmarcado por una estructura de estípides, que se recorta sobre un dosel de damasco, se sitúa un espléndido retablo cerámico de grandes dimensiones que representa al Cristo del Amor a tamaño real. Se trata de una obra realizada en 1930 por el pintor ceramista Enrique Mármol Rodríguez con la ayuda de Manuel Cañas, elaborado por José Laffitte Romero, en la fábrica Nuestra Señora del Rocío de Sevilla.

Fue donado por Manuel

Casana, Teniente de Hermano Mayor perpetuo y protector de la Hermandad del Amor.

Sobre la pila del agua bendita en el pasillo que une la

sacristía con la Capilla de los Luises de la Calle Trajano, se sitúa también un

azulejo del Cristo del Amor.